La Marche. Un simple mot et, déjà, tout est dit.

Le patois hésite entre le limousin et le berrichon. Les noms de lieux se partagent le "ac" latin (Blessac, Fursac, Parsac, ...) et le "at" celte (Cressat, Bonnat, Magnat, ...) avec, parfois, quelques hésitations (Genouillat/Genouillac). Il était une fois ... Ce n'est pas Lascaux ou Les Eyzies, mais, si l'on en croit les restes paléolithiques découverts aux Fosses, près de Ceyroux, cent-cinquante mille ans d'histoire ont précédé l'histoire "moderne" de cette terre. Le musée de Guéret possède plus de 200 haches taillées et environ 1000 pointes de flèches, javelots et autres outils en silex. Comme, il n'y a pas de silex en Creuse, ni de grottes pouvant servir d'abris naturels, ce sont donc des chasseurs nomades, des étrangers de Dordogne ou de Charente, qui seraient venus jusque là, sans doute pour traquer les rennes dans ces régions hostiles.

A l'âge de la pierre, ont succédé les âges du cuivre, du bronze puis du fer; hélas, le sol acide de notre région, n'a pas permis de conserver beaucoup d'objets. Le musée de Guéret en possède toutefois, une petite centaine. Des fonderies ont été identifiées à Gouzon (site des Forges), Banize (site de Lamant) et Saint-Vaury.

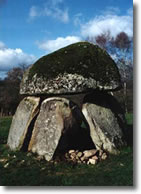

Nos ancêtres les Gaulois ... Nous voici à l'époque du culte des pierres; partout se dressent menhirs et dolmens. Ces noms venus de la langue bretonne pour "pierre debout" et "pierre couchée" ont donné chez nous "Pierrefitte". La Creuse compte une trentaine de dolmens et une vingtaine de menhirs encore debout. Ils ont tous leurs particularités; le plus haut de nos menhirs est celui de Saint-Quentin-la-Chabanne; le plus récent (1500 av. JC quand même !) est la pierre à visage d'homme du Pré-St-Julien à Néoux. Le plus grand dolmen est celui de Ponsat (Saint-Georges-la-Pouge); celui de la Pierre Folle à Saint-Priest-la-Feuille est composée d'une table hémisphérique posée sur sept piliers. A Pionnat, sur le site de Ménardeix, il existe à la fois, un menhir et un dolmen.

Pour se protéger des attaques des loups et des ours, du froid et des guerriers des tribus voisines, faute de grottes naturelles, les villageois se réfugiaient dans des souterrains. Quelques uns ont été mis à jour à Neuville (Montaigut-le-Blanc), Langlard (Le Grand-Bourg) ou à Saint-Priest-la-Feuille. Une cité lacustre existait à Gouzon (Manais, près de l'Etang des Landes). Plus tard, les Gaulois se lancèrent dans la construction d'enceintes fortifiées, les oppida. Les plus connus, se situent naturellement dans les sites occupées dès la préhistoire. L'oppidum du Puy-de-Gaudy (Sainte-Feyre) est célèbre pour son mur de pierres vitrifiées long de 800 mètres; il en existe deux autres à Pionnat (Oppidum de Chateauvieux) et à Thauron. D'autres oppidums, un peu moins élaborés ont été découverts au mont Bernage (Puy-des-Trois-Cornes, près de Saint-Vaury), à Toulx-Sainte-Croix, aux Drouilles (Saint-Eloi), à Ste Radegonde (Budelière), au camp des Châtres (Aubusson), à Saint-Georges-Nigremont, ... De bello gallico ...[1] Ces "oppida" étaient encore en usage quand les armées de César sont venues civiliser ces régions arriérées. Une trentaine d'oppidum, souvent appelés "Camp de César", ont été répertoriés en Creuse. A l'abri de ces places fortes, vont naître villes et villas gallo-romaines; ces "villae" sont, en fait, des grosses fermes, voire des villages, plutôt que des lieux de villégiature! Plus de soixante-dix ont été identifiées dans le département. Située au carrefour des routes impériales rejoignant Lugdunum (Lyon) à Mediolanum Santonum (Saintes), de Burdigala (Bordeaux) à Avaricum (Bourges), d'Augustoritum à Aquae Nerii (Néris-les-Bains), d'Augustonemetum (Clermont-Ferrand) à Avaricum et Argentomagnus (Argenton-sur-Creuse), cette région, qui allait devenir la Creuse, est ouverte à toutes les civilisations et, hélas, à toutes les spadassins de passage.

L'oppidum des Drouilles (Saint-Eloi) et la villa de Serotennum (Sardent) offrait gîte et couvert avant de rejoindre Acitodunum. Des statues de Mercure en bronze ont été exhumées à Pognat (Sous-Parsat) et Ahys (Saint-Sulpice-les-Champs). Acitodunum (Ahun) était, sans conteste, la plus grande ville de cette province reculée; de nombreux vestiges témoignent de la vie de la cité. Le plus connu est le cippe de Chantemille élevé à la mémoire de Reginus et Pompa; d'autres cippes et bornes sont visibles au Moutier-d'Ahun; un temple était dédié à Mercure; une statue de Vénus est exposée à Guéret. Après Parciacum (Parsac), le voyageur montait vers la ville fortifiée de Tullum (Toulx-Sainte-Croix). Un peu plus loin, Bociacum (Boussac) marquait le début du pays des Bituriges. Les coursiers de l'imperium qui quittaient Limoges pour rejoindre le pays des Arvernes et la grande ville d'Augustonemetum (Clermont-Ferrand), traversaient Mansacum (Mansat-la-Courrière) qui a enrichi les collections du musée du Louvre d'une statuette d'Apollon découverte sur le site d'une villa. L'oppidum de Tauro (Thauron), dominant la vallée du Taurion, offrait un asile pour la nuit. La route continuait vers Albucio (Aubusson), que protégeait l'oppidum des Châtres, avant de rejoindre Nigermons (Saint-Georges-Nigremont) et Magnacum (Magnat-l'Etrange). L'église de Saint-Quentin-la-Chabanne possède un bénitier taillé dans un autel de Mercure. Marcus et Antonina ... Quand Marcus et Antonina, riches patriciens de Saintes, allaient pendre les eaux à Ivaonum (Evaux-les-Bains) ou Aquae Nerii (Néris-les-Bains), ils traversaient Sosterranea (La Souterraine) et surtout la grande ville de Bretum (Bridiers), avec son amphithéâtre et son temple, d'où provient le Jupiter à la Roue et le Cupidon exposés au musée de Guéret. L'oppidum de Bernagium (Mont-Bernage à Saint-Vaury) contrôlait la route menant à Guéret. Waractus n'était encore qu'une villa protégée par l'oppidum de Ribandella (Sainte-Feyre) sur le sommet du Puy-de-Gaudy. Antonina achetait parfois des vases aux potiers qui exerçaient leur art à Clavérolles (Saint-Sulpice-le-Guérétois).

Après Acitodunum (Ahun), Marcus et Antonina se dirigeaient vers Uxellodunum (Issoudun-l'Etriex) et Petriacum (Peyrat-la-Nonnière) où ils franchissaient la Tardes à Bonlieu. Ivaonum et ses bains réputés attirait une foule considérable. La ville possédait son amphithéâtre, ses temples et de riches demeures dont les mosaïques, les statuettes, les vases et les pièces de monnaies sont venues enrichir les vitrines du Musée de la Sénatorerie. Par le pont de Cambocaris (Chambonchard), enjambant la rivière Carpus, Marcus et Antonina se rendaient parfois jusqu'à Néris la rivale, aux eaux et à la culture tout aussi réputées. Le long voyage qui menait de Limoges à Argenton-sur-Creuse en passant par Praetorium se faisait par deux itinéraires. Le premier passait par Pauliacum (Paulhac sur la commune de St-Etienne-de-Fursac), franchissait la Vartimpa à Ferruciacum (Fursac), puis traversait Bridiers avant de bifurquer vers Cambonum (Chambon-Sainte-Croix) en passant par Colondannes, dont le sol a livré une très belle lampe à huile en bronze, puis par Idunum (Dun-le-Palestel). L'autre itinéraire rejoignait directement Praetorium à Chambon en passant par Salaniacum (Salagnac) que protégeait un oppidum dominant la vallée de la Gartempe. Après Chambon, on traversait Equarando (Eguzon) pour rejoindre Argenton. D'autres voies secondaires desservaient les villae de Cambonum (Chambon-sur-Voueize), d'Alisantia (Auzances) et Luperciacum (Lupersat), le long du Cher et de la Tardes, de Fines (Crocq) et de Ruaria (Royère), franchissant le Taurion à Senoueix. Hélas, peu de constructions majeures de cette époque sont encore visibles; quelques pavages ou mosaïques dans les villae du Coux (Auzances), de Cujasseix (Rougnat) ou de Maisonnières (Gioux), le temple du Puy-Lautard (Saint-Pierre-Bellevue), la nécropole de la Betoulle (Saint-Maurice-la-Souterraine), le pont de Senoueix (Gentioux-Pigerolles) et le pont Péri (St-Hilaire-le-Château). Fin d'empire ... En 392, par l'édit de Théodose, le christianisme devient la religion de l'Empire. La conversion de ces terres vouées au culte de Mercure, coïncida avec l'arrivée des ermites et des légendes qui les ont entourés. Au IIIème siècle, le premier d'entre eux fut St Martial, évangéliseur de Toulx-Sainte-Croix, et premier évêque de Limoges. St Marien fonda un ermitage au confluent de la Tardes et du Cher. St Léobon né à Fursac se réfugia au futur Grand-Bourg de Salagnac. Sur le mont Bernage (Puy-des-Trois-Cornes), St Valéric fut à l'origine de maints ermitages et de la ville de Saint-Vaury. St Goussaud, compagnon de St Priest, s'installa à Praetorium. Au VIIIème siècle, St Pardoux, né à Sardent, créera un monastère à Waractus; sa réputation et les miracles qui lui sont attribués, contribuèrent à l'expansion de Guéret. St Sylvain aurait été martyrisé au IVème siècle, à Ahun, par une horde de barbares venus s'enrichir des dépouilles de l'empire romain. Goths, Burgondes et Vandales pillent et détruisent villas et oppidum. Praetorium, Bretum, Acitodunum et Ivaonum sont réduits à l'état de ruines. C'est la fin de la pax romana et l'arrivée d'une période troublée, aube d'une nouvelle civilisation. Très naturellement, les vestiges de ces grandes invasions et des civilisations mérovingiennes et carolingiennes qui suivirent sont localisés dans ces grands creusets de notre culture que sont Ahun, Evaux, le Puy-de-Gaudy, les Drouilles (Saint-Eloi), Toulx-Sainte-Croix, Bridiers (La Souterraine) mais, aussi, le Mas-d'Artige d'où proviennent les francisques exposées au musée départemental. Le culte des morts, influencé par le christianisme, prend une nouvelle dimension avec ces sarcophages de granit mis à jour, un peu partout en Creuse.

Les IXème et Xème siècle voient, pour la première fois, s'installer des "marches" ou "marquisats", sur les zones frontalières incontrôlées d'un empire carolingien démantelé. Les seigneurs de Charroux (Vienne) deviennent Comtes de la Marche. Toutefois, la vicomté d'Aubusson ne sera annexée qu'au XVème siècle.

Enrichis par le revenu de leur terres, les premiers monastères commencent à construire des églises en granit (Evaux, Moutier-d'Ahun, Croze, ...). Les cryptes de La Souterraine et Ahun sont les rares témoins de cet art pré-roman. Par leur poèmes et leurs chansons, les troubadours Hugues le Brun et Jean d'Aubusson popularisent la langue limousine, mère de la langue occitane. Le roman limousin atteint son apogée; partout fleurissent colonnettes, tores, frises, modillons, chapiteaux et voûtes en berceau.

Outre les commanderies et prieurés de l'Ordre de Templiers ou des Hospitaliers, plus de deux cents églises ou chapelles sont édifiées en moins de deux siècles. Parmi les plus prestigieuses, il faut citer les églises de la Souterraine, Ahun, Felletin, Lupersat, Malval, Toulx-Sainte-Croix, Evaux-les-Bains ou Bourganeuf, la collégiale de Chambon-sur-Voueize, chef d'oeuvre du roman limousin et l'abbatiale de Bénévent-l'Abbaye, remarquable, tant pas son unité de style, que par ses superbes chapiteaux figuratifs. Le temps des abbayes ... Au XIIème siècle, la Creuse ne comptaient pas moins de sept grandes abbayes. Elles ont contribué au rayonnement de la culture médiévale et au développement de l'agriculture qui s'est trouvée de nouveaux espaces dans les forêts défrichées. A lui seul, l'Ordre de Citeaux possédaient cinq abbayes: le Palais (Thauron), Aubignac (Saint-Sébastien), Aubepierre (Measnes), Prébenoît (Bététe) et Bonlieu (Peyrat-la-Nonière). Les trois premières ne sont que ruines. L'abbaye de Bonlieu (1121) était la plus belle et la plus vaste de ces abbayes; elle est restaurée peu à peu par ses actuels propriétaires.

D'autres communautés de moines et de nonnes se trouvaient au couvent des Ternes (Pionnat), à la Mazière-aux-Bons-Hommes (Ordre de Grammont), au Moutier-Rozeille (Ordre des Bénédictins), et à Blessac, dont la vie "agitée" des religieuses provoqua, au XVIème siècle, une intervention énergique des responsables de l'Ordre de Fontevreau. Parmi leurs nombreuses commanderies, les Templiers créent le prieuré de Bourganeuf qui échoira à l'Ordre des Hospitaliers de St Jean; au XVème, sous le règne de Pierre d'Aubusson, Grand Maître de l'Ordre de Malte et de Rhodes, il deviendra Grand Pieuré de la Langue d'Auvergne. Hélas, les forteresses médiévales de Salagnac (Le Grand-Bourg), Bridiers (La Souterraine), Drouilles (Saint-Eloi), Crocq, du Chapitre à Aubusson, Sermur, du Haut-Montaigut ou de Crozant n'ont pas résisté aux visites musclées de Richard Coeur de Lion, du Prince Noir, du Roi de France, du Duc des Deux-Ponts, de Richelieu et de quelques autres troupes de mercenaires qui n'aimaient pas les vieilles pierres.

Le culte des reliques ...

Le temps des cathédrales ...

Au XIIIème siècle, la Creuse a atteint sa structure définitive; les romains avaient tracé les grands axes de communication, les églises ont délimité les paroisses qui deviendront nos communes. Le Moyen-Age est à son apogée culturelle. Partout en Europe, des cathédrales de dentelle dressent vers le ciel l'orgueil des hommes. La dureté de notre granit remet vite calme les ardeurs des meilleurs architectes. Au XIVème, seules quelques églises sont construites dans un style gothique débutant:

Aubusson, Chénérailles,

Le Grand-Bourg, ainsi que Pontarion

ou Saint-Georges-Nigremont; de nombreuses

autres chapelles et églises ont été remaniées, agrandies, redécorées.

Dans l'église de Chénérailles,

le tombeau de Barthélémy de la Place, fondateur de l'église, est fermé par un superbe

bas-relief en calcaire illustré de dizaines de personnages. Pour se protéger des mercenaires de tous poils, des armées anglaises et françaises, de nombreuses églises se dotent de fortifications avec hourds (chemins de ronde en bois), clocher-donjon, tourelles, échauguettes et meurtrières; ces modifications sont encore à visibles à Bonnat et Saint-Hilaire-la-Plaine, mais aussi à Glénic, Mourioux, Noth ou Azerables. Humanisme et Réforme ...

Le gothique flamboyant et la renaissance nous ont laissé l'Hôtel des Moneyroux à Guéret, Notre-Dame du Château à Felletin, les châteaux de Saint-Germain-Beaupré et Villefort (Sainte-Feyre-la-Montagne), la tour Zizim à Bourganeuf, un puits de Jarnages, les chapelles de la Borde (Saint-Michel-de-Veisse), du Mas-Laurent (Croze) et de St Fiacre à Paulhac (Saint-Etienne-de-Fursac). Les châteaux ne sont pas en reste, adieu douves et donjons; des modifications d'architecture rajeunissent Boussac, Villemonteix (Saint-Pardoux-les-Cards), Théret (La Saunière), Chantemille (Ahun), Pontarion, Etang-Sannes (Saint-Chabrais), Le Mazeau (Peyrat-la-Nonière), Jouillat, ... Quelques églises sont reconstruites (Basville, Lafat, Nouzerolles, ...), d'autres sont embellies par l'ajout de portails à accolades et à pinacles (Clairavaux, Soubrebost, ...) et de chapelles seigneuriales (Saint-Maixant, Saint-Germain-Beaupré, Le Grand-Bourg, Chénérailles, ...), avec voûtes plantagenaises à liernes et tiercerons et vitraux flamboyants (Saint-Martin-Sainte-Catherine, ...). Le mobilier des églises de Saint-Vaury et Châtelus-Malvaleix s'enrichissent de deux superbes retables de calcaire illustrant la Passion. Des piétas de pierre apparaissent à Ahun, La Saunière, Saint-Martin-Château, ... Des croix fleurdelisées sont plantées à Ladapeyre, au Moutier-Malcard, ...

L'impact de la Réforme protestante, dans nos régions, releva plus souvent d'alliances stratégiques avec ou contre le roi de France que de profondes convictions religieuses. Gabriel Foucault de Saint-Germain-Beaupré ne fut-il pas protestant avec Henri de Navarre et catholique avec Henri IV ? Comme partout en France, la fin du XVIème siècle fut ensanglantée par les Guerres de Religion, dressant, l'un contre l'autre, des voisins, des frères, des amis. Volfgang, duc des Deux-Ponts, s'appliqua à mettre la Marche à feu et à sang au nom de la charité et de la tolérance, détruisant à tout jamais une partie de notre patrimoine culturel. D'or et de Lumières ... Du XVIème au XVIIIème siècle, c'est l'âge d'or de la tapisserie en Creuse, à Felletin, Aubusson et Bellegarde-en-Marche. Après les ravages des guerres de religion, quelques constructions s'édifient au XVIIème et XVIIIème siècles: des châteaux (Sainte-Feyre, Magnat-l'Etrange, Mainsat, Margeleix à Puy-Malsignat, ...), la mairie de Guéret (Palais du Présidial), l'ancien Hôtel des Archives, la Sénatorerie (Musée départemental), la préfecture, des églises (La Courtine, ...), quelques portails ou nefs d'églises (Saint-Pardoux-d'Arnet, Ahun, Lupersat, ...), des maisons à Bellegarde-en-Marche, Aubusson, Chénérailles ou Felletin. Le style va de la rigueur "classique" à la française, aux exubérances du baroque à l'italienne.

Les ors du baroque occitan se sont limités à quelques tableaux (Boussac-Bourg, Jarnages, ...), des piétas de tous styles, des retables (Crocq, Ladapeyre, Chapelle-Taillefert, Bazelat, Nouzerolles, Pionnat, ...), des stalles (Chambon-sur-Voueize, Moutier-d'Ahun, Chénérailles) et des lambris pour masquer ces voûtes médiévales qui choquaient la culture du siècle des philosophes. Simon Bauer mit tout son art à cacher l'austère choeur roman de l'église du Moutier-d'Ahun derrière un chef d'oeuvre de chêne aux étonnantes figures allégoriques. Mais le plus bel ensemble baroque du Limousin se cache dans l'église de Rougnat. Outre les boiseries, le remarquable autel et son tabernacle, l’église possède vingt-deux tableaux du milieu du XVIIIème attribués au peintre italien, Giovanni-Domenico Lombardi, dit "l'Omino". Des clochers sont ajoutés aux églises qui n'en avaient pas ou plus. La Creuse possède ainsi une variété incroyable de clochers de tous âges et de tous styles: clocher-mur d'influence occitane (Féniers, le Compeix à Saint-Pierre-Bellevue, ... Magnat-l'Etrange en possède même deux !), clocher-donjon (Noth, Gentioux-Pigerolles, ...), clocher-tour plus classique (Felletin, Evaux-les-Bains, ...), clocher-porche (Royère-de-Vassivière, Chéniers, ...), en béton (Saint-Vaury), octogonal à dôme et clocheton (Saint-Germain-Beaupré, Fresselines, ...), couverts d'ardoises ou de bardeaux (Bénévent-l'Abbaye, Chambon-sur-Voueize, mais aussi Augères ou Azat-Châtenet), parfois isolé de leur église (Saint-Martin-Château, Toulx-Sainte-Croix, Saint-Quentin-la-Chabanne), parfois sans église (Saint-Eloi). A l'approche du XIXème siècle, la cohésion populaire héritée du christianisme médiéval, déjà effritée par les guerres de religions, se délite avec les idées nouvelles qui fleurissent sur les restes du régime finissant de la fin du Siècle des Lumières. Déstructurée par la Révolution, la société se recimente, alors, autour du renouveau social colporté par les maçons à leur retour de limousinage. Exode et survie ...

Plus récemment, des oeuvres originales mêlant granit et tapisserie sont nées du génie de ces artistes; ouvrages du tailleur et du lissier, hommages à notre terre et à notre culture. L'une de ces oeuvres est visible à l'Hôtel des Moneyroux, siège du Conseil Général. Troisième millénaire ...

Victime du pouvoir royal, du colbertisme, du jacobisme, de l'étatisme napoléonien, vidée de ses ressources par le parisianisme centralisateur, la Creuse a-t-elle encore les moyens de sa survie ? A contre-courant, elle s'efforce de retrouver ses racines ancestrales dans les "petits pays" de la Souterraine, Haute-Marche, Combrailles ou Montagne Limousine que l'histoire avait, vainement, tenté de lui enlever au profit des paroisses, provinces, comtés et cantons, sous-préfectures et seigneuries. Clin d'oeil de l'histoire, ce XXIème siècle verra-t-il, ces terres qui s'abandonnent, devenir terres d'accueil et de renaissance pour nos voisins d'Angleterre dont les pères furent ici, chez eux, pendant près de 150 ans ?

Crédit photos: Christine et Alain Tixier, Ministère de la Culture Chasse de Malval, St-Quentin-la-Chabanne),

Musée départemental de la Tapisserie (Lissier, Tapisserie), Collections du Musée de Guéret (Péchadoire, Colondannes),

Jérome Dinet (St-Sulpice-le-Guérétois, Ste-Feyre), Luc Nadaud (La Nouaille)

|

Frontière

entre plaine et montagne.

Frontière

entre plaine et montagne. Les

plus riches gisements paléolithiques et néolithiques ont été découverts à

Les

plus riches gisements paléolithiques et néolithiques ont été découverts à  Dès l'âge du fer, les Gaulois prirent l'habitude d'ensevelir leurs morts dans des tumulus. Cette tradition survécut

jusqu'au premières invasions barbares et de nombreux sites existent encore en Creuse (

Dès l'âge du fer, les Gaulois prirent l'habitude d'ensevelir leurs morts dans des tumulus. Cette tradition survécut

jusqu'au premières invasions barbares et de nombreux sites existent encore en Creuse ( Tous ces lieux sont entourés de mystère et de légende. Le menhir de

Tous ces lieux sont entourés de mystère et de légende. Le menhir de  La via allant de Limoges à Bourges passait par Praetorium (Puy-de-Jouer à

La via allant de Limoges à Bourges passait par Praetorium (Puy-de-Jouer à

les arts jaillissants ...

les arts jaillissants ... Aux alentours de l'an 1000, Adhémar de Chabannes (

Aux alentours de l'an 1000, Adhémar de Chabannes (

Partiellement

préservées par le temps et les guerres, il nous reste

les églises abbatiales du

Partiellement

préservées par le temps et les guerres, il nous reste

les églises abbatiales du  C'est aux XIIème et XIIIème siècle que sont érigées les fameuses lanternes

des morts, si typiques de notre région. Il en existe cinq en Creuse:

C'est aux XIIème et XIIIème siècle que sont érigées les fameuses lanternes

des morts, si typiques de notre région. Il en existe cinq en Creuse:  Dans ce Moyen-Age aux croyances exacerbées, la foi religieuse tourne autour des reliques. Elles justifient

les Croisades en Terre Sainte, les chasses richement décorées pour les honorer et les protéger, les églises grandioses où se pressent les fidèles et leurs oboles, les pèlerinages pour mériter

de toucher ces objets sacrés, postes avancés de la présence divine et de l'éternité.

Dans ce Moyen-Age aux croyances exacerbées, la foi religieuse tourne autour des reliques. Elles justifient

les Croisades en Terre Sainte, les chasses richement décorées pour les honorer et les protéger, les églises grandioses où se pressent les fidèles et leurs oboles, les pèlerinages pour mériter

de toucher ces objets sacrés, postes avancés de la présence divine et de l'éternité.  La Creuse n'échappe pas à cet engouement. Les reliques de Ste Valérie (

La Creuse n'échappe pas à cet engouement. Les reliques de Ste Valérie (

Quelques

ponts, dits "romans", ont résisté aux crues des rivières et au trafic des fardeaux.

Ils sont le plus souvent bordés de refuges triangulaire à l'amont, rectangulaires à l'aval.

Les plus beaux sont au

Quelques

ponts, dits "romans", ont résisté aux crues des rivières et au trafic des fardeaux.

Ils sont le plus souvent bordés de refuges triangulaire à l'amont, rectangulaires à l'aval.

Les plus beaux sont au

A

A

Au XIXème,

quelques châteaux (la

Au XIXème,

quelques châteaux (la  Le XXème siècle sonne le glas des belles architectures; les grandes constructions se limitent à la nouvelle mairie

de

Le XXème siècle sonne le glas des belles architectures; les grandes constructions se limitent à la nouvelle mairie

de

Les peintres du

XIXème siècle et du début du XXème, avaient fait oublier la tapisserie. Grâce à Jean Lurçat, Dom Robert, Picart le Doux et quelques autres, l'art ignoré renaît de ses

cendres, des techniques nouvelles sont imaginées, des chefs-d'oeuvre quittent les ateliers de nos lissiers, les manufactures Tabard ou Pinton, pour rejoindre les plus prestigieuses cimaises du monde entier.

Les peintres du

XIXème siècle et du début du XXème, avaient fait oublier la tapisserie. Grâce à Jean Lurçat, Dom Robert, Picart le Doux et quelques autres, l'art ignoré renaît de ses

cendres, des techniques nouvelles sont imaginées, des chefs-d'oeuvre quittent les ateliers de nos lissiers, les manufactures Tabard ou Pinton, pour rejoindre les plus prestigieuses cimaises du monde entier. Au début du premier millénaire, la conquête romaine avait structuré nos transports et les plus grandes de nos agglomérations. Au

début du deuxième millénaire, l'époque romane a créé nos communes et notre structure administrative. Le début du troisième millénaire serait-il le début d'une nouvelle ère

pour la Creuse ?

Au début du premier millénaire, la conquête romaine avait structuré nos transports et les plus grandes de nos agglomérations. Au

début du deuxième millénaire, l'époque romane a créé nos communes et notre structure administrative. Le début du troisième millénaire serait-il le début d'une nouvelle ère

pour la Creuse ?